L'@ide-Mémoire

ENCYCLOPÉDIE DU CINÉMA FRANÇAIS

| Retour |

| L'@ide-Mémoire |

| Dictionnaire critique |

|

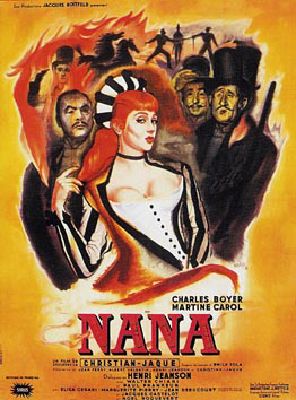

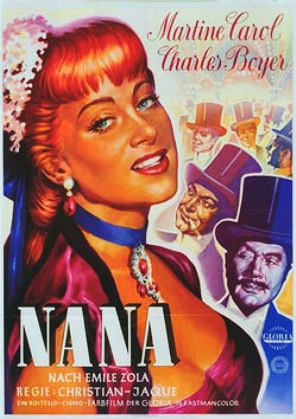

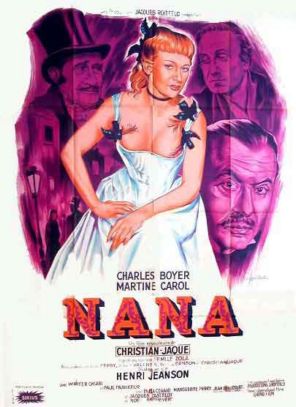

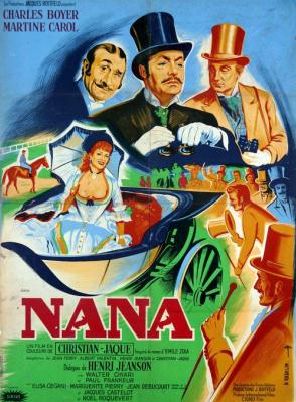

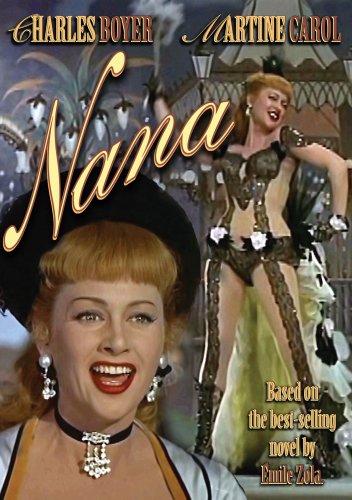

NANA |

|

|

| 1954. PAYS ORIG : France/Italie. PR DÉL : Jacques Roitfeld. RÉ : Christian-Jaque. SC & AD : Jean Ferry, Albert Valentin, Christian Jaque & Henri Jeanson, d’après le roman éponyme d’Émile Zola. DIAL : Henri Jeanson. IM : Christian Matras (Eastmancolor). CAD : Alain Douarinou. ASS OP : Ernest Bourraud & Henri Champion. PH PL : Raymond Voinquel. SON : Jean Rieul. MUS : Georges Van Parys. MONT : Jacques Desagneaux, assisté de Claude Durand & Anne-Marie Jouvet. DÉC : Robert Gys, assisté de Pierre Duquesne, Olivier Girard & Georges Lévy. COST : Marcel Escoffier, Pierre Cardin, Irène Kaminska & Raymonde Catherine-Durandet. COSTUMIÈRE : Monique Plotin, assistée de Jean Zay. CHAUSSURES : Capo Bianco & Galvin. MAQ : Maguy Vernadet. COIF : Jean Lalaurette. POST : Jules Chanteau. ASS RÉ : Raymond Vilette & Roland Bernard. SCR : Simone Bourdarias. RÉG GÉN : Jean Mottet. RÉG ADJ : Roger Descoffre. RÉG EXT : Gabriel Béchir. ENS : Charles Mérangel. DIR PR : Wladimir Roitfeld. PR : Les Films Jacques Roitfeld (Paris) & Cigno Films (Rome). DIST : Les Films Sirius. STU : Paris-Studios-Cinéma & Les Studios Parisiens DÉB : 03/09/1954. FIN : 07/01/1955. PP : 31/08/1955. DUR : 120 mn. VISA : 9.216. |

| AVEC : Charles Boyer (le comte Muffat), Martine Carol (Nana), Walter Chiari (Fontan), Paul Frankeur (Bordenave), Elisa Cegani (la comtesse Sabine Muffat), Jean Debucourt (Napoléon III), Marguerite Pierry (Zoé, la camériste), Dario Michaelis (Fauchery), Dora Doll (Rose Mignon), Pierre Palau (Théophile Venot), Luisella Boni (Estelle Muffat), Jacqueline Plessis (l’impératrice Eugénie), Jacques Castelot (le duc de Vandeuvres), Noël Roquevert (Steiner, le banquier), Germaine Kerjean (La Tricon), Nerio Bernardi (le prince de Sardaigne), Jacques Tarride (Auguste Mignon), Nicole Riche (Marguerite Bellanger), Fernand Gilbert (le boucher), Paul Amiot (le commissaire), Odette Barencey (Hortense, l’habilleuse de Nana), Daniel Ceccaldi (le lieutenant Philippe Hugon), Marcel Charvey (un créancier), André Dalibert (un policier), Pierre Duncan (un déménageur), Grégoire Gromoff (un déménageur), Charles Lemontier (le vétérinaire), Pierre Leproux (le boulanger), Franck Maurice (un machiniste), Daniel Mendaille (un valet), Marcel Rouzé (Justin, le maître d’hôtel), Anne Carrère, Denise Carvenne, Yvonne Constant, Pierre Flourens, Jean Harold, Marcel Loche, Max Montavon (?). |

|

|

|

L e gros problème avec Nana, c’est précisément Nana. Le personnage imaginé par Zola est doté, depuis près d’un siècle et demi, d’une telle dimension mythique – on pourrait presque à son propos parler d’aura – qu’aucune comédienne ne semble pouvoir s’y coller sans risques, et surtout pas Martine Carol. L’héroïne du roman est, au choix une bonne fille capable de se comporter en garce finie ou une salope née capable de se comporter en bonne fille, or l’épouse et interprète de prédilection de Christian-Jaque s’en tient à cet unique aspect du cahier des charges au détriment de tous les autres : une Nana presque bien brave. Il eût fallu une comédienne exsudant l’érotisme par tous les pores, or l’érotisme, rien moins que relatif, de Martine réside dans son jupon et dans son jupon seul : toute sympathique soit-elle, c’est une gentille petite bonne que l’on trousse, pas un poison violent pour lequel on se ruine, se suicide ou les deux. Magali Noël et Dany Carrel s’imposaient, Viviane Romance ou Suzy Delair avec quinze ans de moins, Bernadette Lafont et Marilyn Monroe, bien dirigées, auraient été parfaites chacune à sa manière, Martine Carol se contente de faire ce qu’elle peut, charmante, adorable et un peu vaine, touchante par instants, involontairement comique lorsqu’elle s’efforce, sans conviction, de froncer le sourcil afin de paraître, sans grand succès, un peu plus méchante. Comme elle hérite du rôle-titre, le film en pâtit quelque peu, malgré les moyens rien moins que consistants mis par une coproduction bling-bling à la disposition d’un Christian-Jaque sachant filmer, malgré la présence face à l’immense vedette féminine sur le point de perdre sa couronne (1955 : Lola Montès, 1956 : Brigitte Bardot, dans les deux cas, Martine ne s’en remettra pas) d’un impeccable Charles Boyer tout en puissance et en retenue, malgré, c’en est presque dommage, les innombrables (mais moins nombreux que dans le roman) petits rôles. Si, de ce seul point de vue, les Italiens imposés pour les besoins d’une coproduction, n’apportent rien à l’affaire, les Français se taillent, d’une manière générale, la part du lion : Jacques Castelot, Vandeuvres presque idéal, Roquevert, banquier survolté mais jamais caricatural, Jacques Tarride, Dora Doll, l’indispensable Odette Barencey dont les silences en disent plus long que le discours le plus éloquent, Jean Debucourt, réendossant la moustache frisée au petit fer de Napoléon le Petit douze ans exactement après Claude Autant-Lara et ses Lettres d’amour… Mouches du coche idéales, Palau (contrepoint version bigote du petit homme en noir de La Main du diable) et Marguerite Pierry déploient tout au long du film des trésors d’ardeur et d’ingéniosité afin de ramener Boyer dans le droit chemin pour le premier, Martine sur la voie de la dépravation, tellement plus lucrative qu’une conduite exemplaire, pour la seconde. À l’arrivée, on demeure incapable de dire lequel des deux s’est montré le plus exceptionnel (ou le plus convaincant, ce qui revient ici au même) dans le registre du taon obsédant dont on n’a ni l’envie ni la force de se débarrasser. Une chose est certaine en revanche, c’est qu’ils parviennent tous deux, et la plupart de leurs camarades avec, à faire oublier le choix assez maladroit de Martine Carol dans le rôle-titre, aussi assurément que le choix en question fera oublier ceux bien plus calamiteux des deux autres comédiennes à jamais (mais pour de mauvaises raisons) liées au personnage : l’atroce Catherine Hessling, poupée insupportable et bouffie, un quart de siècle auparavant, la grasseyante Véronique Genest (la seule actrice au monde, rappelons-le, à avoir réussi à transformer l’héroïne de Zola en tripière débitant de la cochonnaille au mètre sur les grands boulevards) un quart de siècle plus tard. Donc, finalement, et faute de Dany Carrel ou de Magali Noël, pourquoi pas Martine, ses bottines, son jupon et son jeu sur un seul registre, même si le propre de la Nana d’origine était, précisément, de changer tout le temps ? Revoir, au hasard, Jeanne Moreau, ébouriffante Jackie de La Baie des Anges.L’adaptation, elle, ne respectant ni le récit en lui-même ni l’esprit de l’œuvre, est tout sauf fidèle au roman, qui occulte dans le même temps la bisexualité viscérale de l’héroïne et son statut de fille-mère, ce qui dans les deux cas est compréhensible (pour l’époque) mais fâcheux, et la " condamne " périr étranglée de la main de Muffat au lieu de mourir, encore plus connement, de la petite vérole, ce qui est peut-être préférable vu la nullité notoire des maquilleurs français côté effets spéciaux. Revoir l’espèce de pizza quatre-saisons faussement pustuleuse posée sur le visage de Véronique Genest au dernier épisode de Nana-Cazeneuve : rétrospectivement, la strangulation s’imposait. Au fond, Nana version Martine Carol/Christian-Jaque ressemble un peu aux concerts des Enfoirés : des têtes d’affiches à gogo, des moyens rien moins conséquents, un spectacle pas nécessairement désagréable à défaut d’être totalement réussi, mais, pour peu que l’on gratte sous le vernis, un chouia de frilosité, deux doigts de roublardise, une absence totale de prise de risques et un manque abyssal de profondeur. Sur ce dernier point, Martine Carol aura sa revanche – artistique – dès l’année suivante, qui trouvera dans la Lola (Montès) de Max Ophuls le seul vrai grand rôle d’une carrière en dents de scie. Plus heureuse en ce sens que les Enfoirés qui, eux, de medleys poussifs en reprises inutiles, attendent toujours la leur. De revanche artistique. |

|

LIENS VIDÉO : Histoire de comparer… www.dailymotion.com/video/x72e19_alternate-ending-nana-jean-renoir-1_shortfilms (CATHERINE HESSLING et son maquillage expressionniste).www.youtube.com/watch?v=84IgHy_ORE8 (VÉRONIQUE GENEST, sa voix de seringue et les lambeaux de jambon Madrange collés sous les ongles qui vont avec). |

© Armel de Lorme